男,汉族,号颐斋,1956年2月出生,浙江鄞县人。1976年10月参加工作,1981年毕业于中国美术学院,获书法学硕士学位。1990年12月加入中国民主同盟,硕士研究生毕业。历任上海工艺美术学校教师,浙江美术学院中国画系书法专业硕士研究生,浙江美术学院教师,省书法家协会副主席,中国美术学院教授、博士生导师,民盟浙江省委常委,政协浙江省委常委,浙江大学人文学院副院长兼艺术学系主任、博士生导师,民盟杭州市委主任委员。2002年4月任政协浙江省委常委,政协杭州市委副主席,民盟浙江省委副主任委员、杭州市委主任委员,浙江大学人文学院副院长兼艺术学系主任、博士生导师,中国美术学院教授、博士生导师,省书法家协会副主席。

他的理论研究内容涉及古典诗歌、中国画、书法、篆刻等方面,并旁涉日本书法绘画。在书法创作方面倡导"学院派"模式,融书法创作的构思、主题、形式与技巧为一体,为书法艺术从古典向现代转型提供了崭新的思路和实践成果。在书法理论方面倡导"书法学"学科研究,为书法理论的体系化、规范化、专业化提出了完整的学科构想。在书法教育方面,他的"陈振濂书法教学法"获得国家级优秀教育成果奖和霍英东教学基金奖。

1991年至1992年在日本岐阜女子大学任教授。1995年至1996年在日本岐阜女子大学任教授。参加日本的国际学术会议有:“第四回国际书学研究大会2000*东京”、“第十三回书论研究大会1991*大阪、京都”、“井上有--国际学术研讨会2000*大阪、东京”。 1992年在日本举办“陈振濂书法绘画篆刻展览”;1993年在中国举办“陈振濂书画篆刻著述展览”;1994年在中国台湾举办“陈振濂书画篆刻文献展览”。迄今为止已举办过个展五次。出版有<陈振濂书画篆刻集>及展览图录两种。专攻书画篆刻理论研究,目前已出版学术专著有32种。内容涉及古典诗歌、中国画、书法、篆刻等各个方面,并旁涉日本书法绘画。在书法创作方面倡导“学院派”书法创作模式,强调书法创作的构思、主题、形式与技巧的综合性,为书法艺术从古典向现代的转型提供了一种崭新的专业思考与实践成果,并以此成果荣获中国文联“百名优秀青年文艺家”称号(1999年)。在书法理论方面倡导“书法学”学科研究,主编《书法学》学术专著,为书法理论的体系化、规范化、专业化提出了完整的学科构想,此一成果已荣获“文化部第一届优秀艺术科学成果奖”(1999年)。

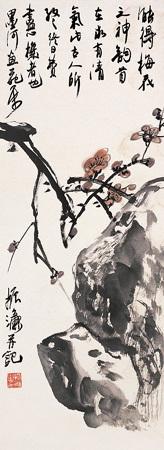

书画篆刻作品多次入选国内外大型书画篆刻展览并被收入多种作品专集。曾先后在全国各地等举办个人书画篆刻作品展、书画篆刻著述展及书画篆刻文献展,出版有《陈振濂书画篆刻集》等。

[5] 在书法创作方面倡导“学院派”书法创作模式,此成果于1999年获中国文联“百名优秀青年文艺家”称号。在书法理论方面倡导“书法学”学科研究,主编《书法学》学术专著,1999年获文化部第一届优秀艺术科学成果奖;获首届中国书法最高奖“兰亭奖·理论奖”。

在书法教育方面有“陈振濂书法教学法”,有史以来第一次以书法教育学成果获国家级大奖(1988)和霍英东教学基金奖(1989)。有大学教材著述五种行世,并主编《大学书法教材集成》十五种,2003年获首届中国书法“兰亭奖·教育奖”。

在文艺评论方面,2001年获“中国当代文艺评论奖”。

多年来,他提倡书法创作的原创性,从上世纪80年代开始创构“学院派书法创作

模式”,再到近几年提倡“新帖学”“新碑学”“草圣追踪”“阅读书法”,在当代书坛反响强烈。

2009年4月,浙江杭州六和文化会所《心游万物——陈振濂诗书画印品鉴会》;

2009年5月,浙江杭州博艺美术馆《线条之舞——陈振濂书法大展》;

2009年12月,北京中国美术馆《意义追寻——陈振濂书法大展》。展览共分为两大主题:

(一)观赏的立场:艺术与审美。包括四个类型,以见形式风格技法探索的丰富性。

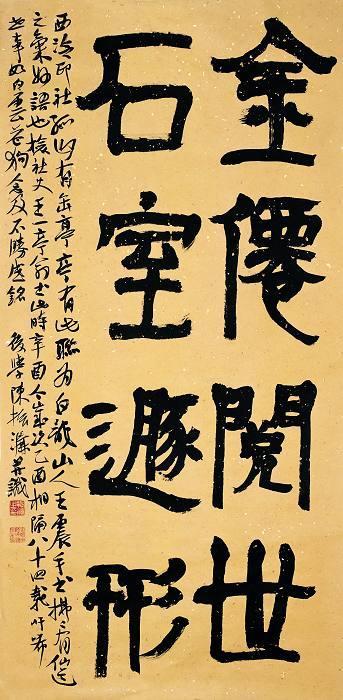

1、“榜书巨制——流动的造型构筑”,传达在汉字空间架构方面的新创造。

2、“古隶新韵——顿挫节奏中的古法”,表现古隶体势与笔势的韵致;

3、“简牍百态——用笔解析与深化”,反映对近百年出土竹木简牍在笔法上的分解与研究。

4、“草圣心性——放纵的线条之舞”,力求在草书丰富的技法基础上展现出挥运之时的情态心性。

(二)阅读的立场:学术与文化。包括三个类型,以追寻学术与文化的意义。

1、“名师访学录——经历与出身”,用书法的形式记录了陈振濂教授接触大师巨匠留下的珍贵记忆。

2、“西泠读史录——工作与学术”,反映陈振濂教授在西泠印社工作与社史学术研究的内容。

3、“金石题识录——兴趣与修养”,集中古代碑刻、墓志、画像石、瓦当、陶文等作的题跋题记。

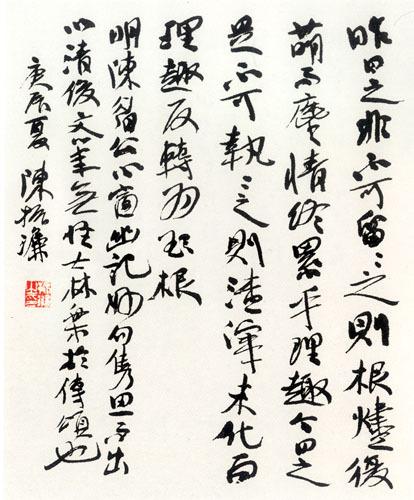

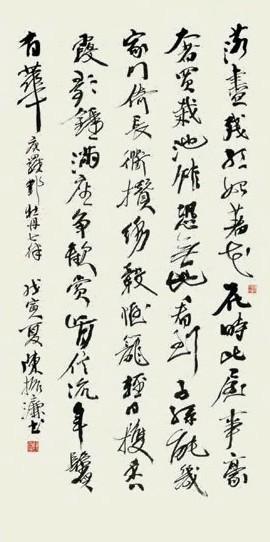

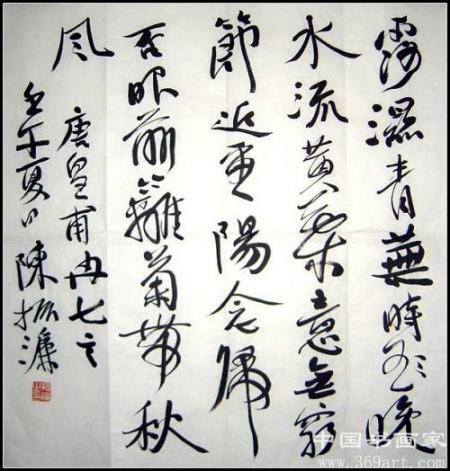

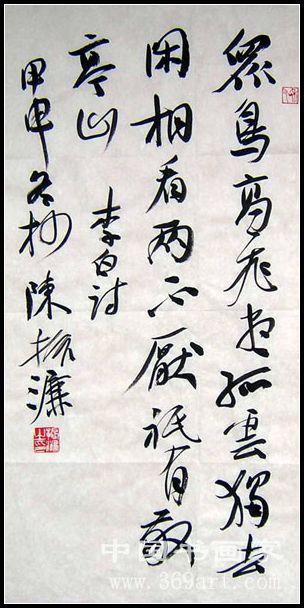

陈振濂是一位睿智的学者型的艺术家。他所研究的领域较为宽泛,书法、篆刻、中国画、日本书法绘画,以及与之相关的诗学、词学也颇有研究。他的理论与他的书法作品相辅相成,相互融合,相互渗透,达到了一个很好的良性循环。宋人张若虚提出了“气韵本乎游心”之说,这一观点在陈振镰的书法作品中,得到了巧妙的宣扬。他的笔墨技巧运用得相当娴熟,尤其是对笔法中的提、按、顿、挫等要旨驾驭得极其巧妙。在他的行书,草书作品中,字体线条的连贯、叠加、推移,线形的收放转折,线质的飘逸、绵密,都被陈振濂精心地加以整合,渲染得姿致绰约,神采奕奕。而他的隶书作品,不仅有隶书的笔法,还融进了篆书以及汉代简牍的章法与特征,使得原本敦厚的隶书增加了几分轻松诙谐的气息,品读起来更加的灵动有致。

陈振濂近些期的书法作品,风格趋向厚重质朴,这是他在探寻路上的又一次革新。这种转换使他的创作趋于雄浑,走向博大。中国台湾书道学会理事长杜忠洪对陈振濂的评价,“他的学术力量与艺术成就固然不凡,但他不卑不亢的学者风范、人格力量的沉潜与笃实及其他艺术之间的完美融洽,特别是他对宏观的把握和缜密的思

张)

辨表现,具有高瞻远瞩的超前关怀,更是当前国内文化艺术界所共同需要的。”

陈振濂的书法,好似就是毛笔在纸上的舞蹈,他用笔时的跳跃灵动令人痴迷。而他那一手随心所欲、潇洒飘逸的行草书也非常著名,并被称为“陈家样”。

不过,陈振濂想在展览里呈现的绝不仅是线条的艺术。“展览不像电影、戏剧、话剧,可以让你坐下来看很久,但我希望在我的展览上,观众可以面对作品逗留上两个小时。”所以,看展览就好像听陈振濂讲他的人生,期间充盈的快感,绝非一般的书法展所能给予。

现如今,语言不断推陈出新,陈振濂却坚守着文言文的最后一块阵地,他始终将这视为一个书法家的责任。“当年王羲之写《兰亭序》,记录的也是自己的所感所想。”陈振濂一直倡导着把古典传统找回来。